五泉市を深く知る/文化財巡りレポート

こんにちは、地域おこし協力隊の邱(きゅう)です。

先日、五泉市の令和6(2024)年度の「文化財巡り」に初めて参加させて頂きました。今回が10回目になる「文化財巡り」は事前申込みした38名の方が参加しました。その様子をお届けします。

集合|村松公民館&総合会館

9時と9時半と、それぞれの集合場所に集まった参加者たちに、主催となる五泉市役所生涯学習課より注意事項などを案内されました。

薬師如来仏|隆善寺

市指定有形文化財(彫刻)

指定日 昭和45(1970)年1月14日

所在地 五泉市三本木(隆善寺)

身の丈1.26m、台座0.23m

【詳細】薬師如来仏/五泉市公式ホームページ (gosen.lg.jp)

隆善寺にある薬師如来仏の不思議な由来について、住職よりご説明を頂きました。江戸時代の終わりごろ、三本木地域に水害があり、河川の中に大蛇がいると言って、村松藩士の波多彦左衛門という武士が、大蛇を退治してやろうと川に入り蛇の目の光る所へ行ってみたところ不思議な光が輝き、仏像を見つけて持ち帰り、薬師堂を建立し安置したというものです。「如来」とは悟りを開いた一番上の存在で、阿弥陀如来や薬師如来が該当します。

若宮神社|能代

所在地 五泉市能代

祭神 廣臨親王(こうりんしんのう)※読み方に諸説あり

廣臨親王は承久の乱に敗れて佐渡に流された順徳天皇(1197~1242。第84代天皇。在位1210~1221。)の第二皇子にあたります。順徳天皇の後を追い、佐渡に渡ろうとしましたが叶わず、居所を移しながら潜伏していたが、16歳で自害して亡くなったといいます。その後、現在の五泉市能代にて社殿が作られました。若宮神社は指定文化財ではありませんが、歴史を知るための大切な神社になります。

切畑の乳銀杏|切畑

県指定天然記念物

指定日 昭和33(1958)年3月5日

所在地 五泉市切畑18

【詳細】切畑の乳銀杏/五泉市公式ホームページ (gosen.lg.jp)

【観光協会】切畑の乳銀杏

カメラに収まらない切畑の乳銀杏は樹高40メートルであり、県内まれにみる雄イチョウの大木です。幹から下がっている乳柱を削り、煎じて飲むと母乳が良く出ると言い伝えられ、昔から母乳や安産の神木として崇拝されています。秋になるとイチョウの名所として、多くの人が訪れるスポットです。

村松郷土資料館(特別展見学)

村松郷土資料館はかつて村松藩のお城が位置した城跡公園の中に位置します。1階は村松藩や藩主堀家ゆかりの資料をはじめ、村松の歴史について、2階はかつて村松を中心にこの周辺の地域を結んだ蒲原鉄道や産業、文化について紹介しています。

【詳細】郷土資料館・民具資料館/五泉市公式ホームページ (gosen.lg.jp)

【観光協会】城跡公園・村松郷土資料館

文化財巡りの開催日が5月11日だったため、特別展の「夏海ケイ原画展」を見ることができました。展示は既に終了しておりますが、次の記事で紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

郷土資料館の見学の後は村松公民館に戻り、参加者は持参した昼食を楽しんでから、午後にまた文化財巡りが再開しました。

五輪線刻塔婆・骨蔵器|正円寺

五輪線刻塔婆

市指定有形文化財(考古資料)

指定日 昭和51(1976)年2月27日

【詳細】五輪線刻塔婆/五泉市公式ホームページ (gosen.lg.jp)

五輪線刻塔婆とは、角柱状の自然石に五輪塔を線刻した塔婆のことです。市内村松地域の寺院などに点在し、板碑ともいいます。鎌倉時代から南北朝時代を中心に死者の供養などを願い建立されました。この日は五輪線刻塔婆を11基と一番多く保管している正円寺にきました。

骨蔵器

市指定有形文化財(考古資料)

指定日 平成元(1989)年11月15日

正円寺がかつてあった場所と言われる大御堂地内から発見された中世(鎌倉~室町時代)の骨蔵器です。この発見によって、正円寺周辺は供養塔婆を造立したり、遺骨を埋納する霊場であったことが分かりました。

指定日 平成元年11月15日、所在地 正円寺

骨蔵器は中世の信仰を知るのに貴重な資料です。

慈光寺とスギ並木|蛭野

慈光寺のスギ並木

県指定天然記念物

指定日 昭和50(1975)年3月29日

霊峰白山に登山する時に通る慈光寺は五泉市内随一の有名なお寺です。秋の黄葉が有名な黄金の里から山に向かって、スギ並木の間を20分ほど歩くと、慈光寺につきます。道中はお地蔵様も多く祀られています。

慈光寺|蛭野

国登録有形文化財(建造物)

指定日 平成24(2012)年2月23日

指定箇所 慈光寺本堂、禅堂及び衆寮、庫裏、山門、回廊、経蔵

【詳細】慈光寺/五泉市公式ホームページ (gosen.lg.jp)

【観光協会】滝谷 慈光寺

木造僧形文殊菩薩坐像|慈光寺

市指定有形文化財(彫刻)

指定日 平成30(2018)年9月27日

所在地 五泉市蛭野870(慈光寺)

【詳細】木造僧形文殊菩薩坐像/五泉市公式ホームページ (gosen.lg.jp)

慈光寺の開山堂に安置されている文殊菩薩坐像です。平成16(2004)年に田上町「仏像文化財修復工房」の松岡誠一氏により修復され、赤外線で撮影した写真によると、像の底には永正15年(1518年 室町時代)の墨書がありました。

「慈光寺 聖僧 檀那安■ 干時永正十五年戊寅姑洗日 道三」

檀那安=檀家、姑洗日=旧暦3月、檀家が納めたものと考えられます。(■は文字つぶれで判断できない文字です。)

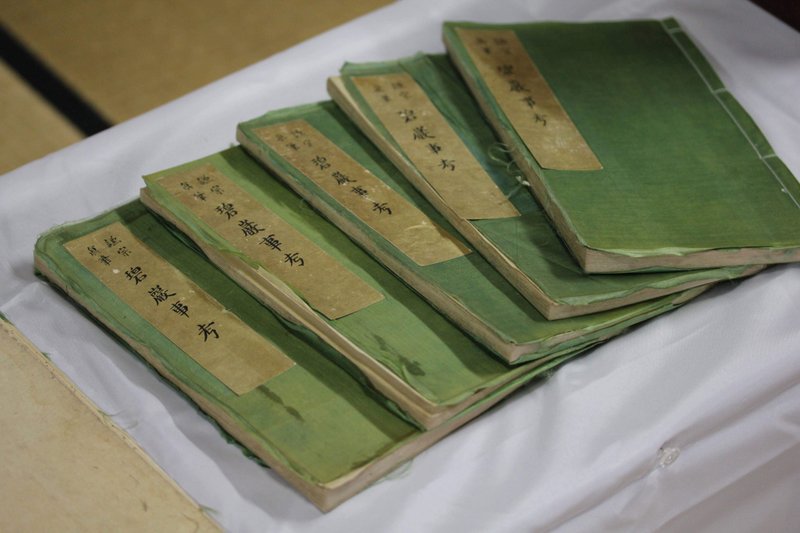

(伝)南英謙宗真筆碧巌事考|慈光寺

市指定有形文化財(書籍)

指定日 平成元(1989)年

所在地 五泉市蛭野870(慈光寺)

【詳細】(伝)南英謙宗真筆碧巌事考/五泉市公式ホームページ (gosen.lg.jp)

碧巌事考は、室町時代の禅僧である南英謙宗(1387~1459年)が禅宗の重要な教本『碧巌録』に学問的な注釈を加え著した書物です。慈光寺が所蔵しているのは全10巻中の6巻、南英謙宗の真筆だと伝えられています。

この日の文化財巡りは慈光寺が最後のスポットであり、バスで出発地点に戻り、午後3時頃の解散になりました。

最後に

五泉市では年に一度、文化財巡りツアーを開催しています。開催情報は市公式HP、または《広報ごせん》で公開されます。市内の文化財を解説付きで何か所も回れるチャンスになりますので、歴史や文化にご興味のある方は是非ご参加ください。なお、五泉市の文化財情報を収録したパンフレットは次のリンクよりご覧いただけます。おすすめの文化財見学コースも合わせてご参考にしてください。

【パンフレット】「五泉市の文化財」(改訂版)